Il fascino della timidezza

Era da tempo che l’osservavo ed era giunto il momento di documentarsi un po’.

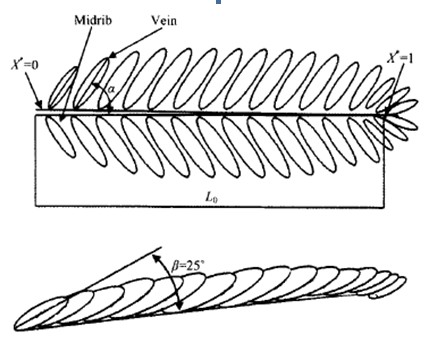

Che la mimosa sia una pianta delicata – e per questo scelta a torto o a ragione come emblema della femminilità – lo si sa. Ma di mimose ce ne sono varie specie e quella che ho qui in laboratorio e che stiamo facendo germinare sotto delle belle lampade led a luce rossa e blu (vedi foto) è la mimosa pudica (comunemente “sensitiva”, o “humble plant” e “touch-me-not” – rispettivamente “pianta umile” e “non toccarmi”- in inglese). La mimosa pudica è una arbusto a vita breve appartenente alla famiglia delle leguminose. Può raggiungere 1 m in altezza e 2 m in larghezza. I suoi rametti sono corti e flessibili e supportano foglie con una o due paia di pinnae (la struttura di una pinna è mostrata nella figura in basso) ognuna delle quali supporta da 15 a 25 foglioline. Queste sono oblunghe e vanno da 3 a 12 mm di lunghezza. I fiori sono rosa e riuniti nella tipica ed elegante infiorescenza della mimosa.

Schema e parametri morfologici di una pinna di mimosa sensitiva. Fonte: Patil e Vaijapurkar (2007).

E’ facile trovare filmati in cui la mimosa pudica richiude e ritrae le sue foglie dopo uno stimolo tattile. Le immagini in rete di solito sono sorprendenti e la dicono lunga sull’eccitabilità delle piante, a lungo considerate prive dei sensi a cui noi siamo abituati (semplicemente perché sono quelli che usiamo e riteniamo prioritari e unici).

In natura, le foglie della mimosa sensitiva si chiudono rapidamente dopo il tocco di un parassita. Nel 1867, il botanico Wilhelm Hofmeister propose che I movimenti di acqua entro e fuori le cellule fossero alla base dei movimenti causati dal tatto delle foglie di mimosa. Wilhelm Pfeffer chiamò questi movimenti delle piante “tigmonastici”, cioè movimenti indotti dal tatto.

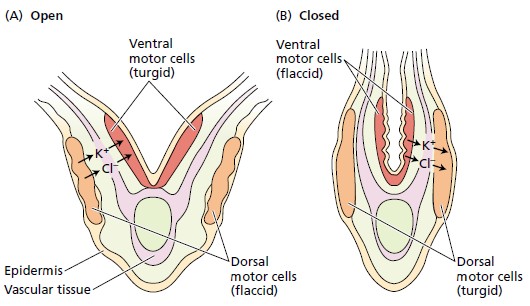

Molte leguminose (la maggior parte appartenenti ai generi Mimosa, Neptunia, Albizzia, and Samanea) mostrano movimenti tigmonastici dovuti a cambiamenti di turgore; questi sono il risultato di movimenti di acqua controllati dallo spostamento di ioni attraverso le membrane cellulari di particolari cellule appartenenti ad organi chiamati “pulvini”. Questi sono strutture specializzate presenti alla base del picciolo fogliare, in posizione ventrale e dorsale. Lo spostamento di ioni potassio (K+) e cloro (Cl-), ma anche di protoni (H+) e ioni calcio (Ca++), si accompagna allo spostamento di acqua per cui, quando si tocca la foglia, i pulvini dorsali si rigonfiano di acqua mentre si sgonfiano quelli ventrali. Viceversa quando la foglia è in posizione aperta (vedete la figura in basso).

Aperture e chiusura di una foglia di mimosa, con in evidenza il trasporto di ioni da e nelle cellule del pulvino. Fonte: Tauz and Zeiger (2002).

Lo stesso avviene, in mimosa ma anche in tante altre specie e soprattutto nei fiori, durante i movimenti nictinastici, cioè quando foglie e petali (anche essi alla fine delle foglie modificate, quindi non ci si deve sorprendere) si piegano e si richiudono durante le ore di buio. Questi movimenti sono molto più lenti di quelli tigmonastici, e oltretutto sono regolati da un orologio biologico,e per questo chiamati circadiani (dal latino circa diem, “intorno al giorno”). Anche le piante, per così dire, si addormentano come noi, magari sognando un mondo senza uomini disturbatori e taglialegna! Certo, alla base di questi movimenti e sonni ci sono segnali ambientali (prevalentemente la luce blu e rossa) e molecole (fitocromo e altre proteine ed enzimi dei fotosistemi) ma, se ci pensiamo, anche nell’uomo la situazione non è tanto diversa (mi viene in mente il ruolo dell’epifisi, della melatonina e della serotonina nei cicli veglia-sonno). Altri ricercatori hanno trovato un aminoacido, la glicina, sia coinvolto nel tigmotropismo della mimosa perché funzionerebbe come soluto osmoticamente attivo che richiama acqua nelle cellule dove viene prodotto e si accumula. Sembra anche che questo movimento richieda parecchia energia, perché in Arabidopsis thaliana (la pianta modello per eccellenza), la continua stimolazione delle foglie porta ad un ritardo dello sviluppo dei fiori, quasi la pianta aspetti tempi migliori prima di fiorire.

E ancora, il tigmotropismo di Mimosa è accompagnato da rapidi potenziali di azione (scariche elettriche simili a quelle che avvengono nelle nostre cellule eccitabili, come quelle nervose), i quali si propagano attraverso le cellule del floema (tubi cribrosi e cellule compagne) e i collegamenti tra cellule adiacenti (plasmodesmi). Questi potenziali si dirigono dalla foglia ai pulvini, dove si fermano di colpo, e viaggiano ad una velocità di circa 2 cm al secondo. Molto più lenti di quelli dei nostri nervi (decine di metri al secondo) ma pur sempre potenziali di azione simili ai nostri. Una questione ancora discussa è se le piante rispondano allo stimolo (tatto, temperatura, luce) con l’insorgenza dei potenziali di azione, o se questi siano una conseguenza dello spostamento di acqua (movimenti idraulici) tra i vari organi della foglia. Finora, gli indizi conducono più alla seconda ipotesi. Alcuni hanno trovato che l’acido 2,4-diclorofenossiacetico (un’auxina, cioè un ormone vegetale) è coinvolto nelle rapide variazioni della permeabilità delle membrane ad acqua e ioni, responsabili dei cambiamenti di turgore cellulare delle cellule dei pulvini (che a loro volta produrrebbero i deboli e lenti potenziali di azione osservati). Altra cosa interessante è che i pulvini in formazione non riescono a cambiare il loro turgore rapidamente, come avviene nei pulvini maturi (che diventano veri e propri “organi motori”), le cui cellule corticali hanno membrane ricchissime di acquaporine. Queste sono dei canali che si attivano e trasportano di acqua in risposta a precisi stimoli mediati da catene di fosforilazioni e defosforilazioni. Infine, da un punto di vista puramente meccanico, i movimenti tigmotropici della mimosa sono dovuti alla frammentazione dei filamenti di actina e dei microtubili durante i piegamenti fogliari, segno di una vera e propria riorganizzazione del citoscheletro delle cellule dei pulvini.

A ricapitolare la situazione, che almeno per me risulta un po’ complicata dopo tutte queste chiacchiere, ci hanno pensato Volkov et al. (2010). In base alla loro ipotesi, alcuni meccanosensori di membrana rileverebbero lo stimolo tattile, partirebbe così un potenziale di azione diretto al pulvino e trasmesso mediante le cellule del floema e i plasmodesmi. Il potenziale attiverebbe i canali di membrana per K+ e Cl- nel pulvino. Sarebbero questi canali lo “starter” per i movimenti di acqua (e di turgore) che si osservano. I flussi di ioni attiverebbero poi le acquaporine per fosforilazione e il passaggio di acqua, all’inizio più lento, diverrebbe così più veloce. A questo punto, i filamenti di actina cambierebbero la loro struttura e farebbero piegare le foglie. Più “chiaro” di così!

Se poi i potenziali siano anche mediati da sostanze chimiche e non solo elettro-meccaniche, ancora non ci è dato saperlo. Di sicuro ci sono però alcune evidenze curiose: sembra che estratti di mimosa siano in grado di indurre i potenziali in foglie di piante indotte e, inoltre, le foglie di mimosa contengono un aminoacido particolare (la mimosina) a concentrazioni molto alte (fino al 2-5% della sostanza secca). Ueda e Yamamura si sono sbizzarriti a trovare la sostanza che regola i movimenti delle foglie della sensitiva (in un lavoro parlano di “leaf-opening substance”, in un altro di “leaf-closing substance” ma, si sa, i dati devono sfruttati sempre al meglio!). Leggendo leggendo, ne viene fuori che i movimenti nictinastici (lenti e periodici) e tigmonastici (veloci e indotti) della mimosa sono regolati da differenti meccanismi. In base ai loro studi, nella mimosa, la mimopudina, è la responsabile dei movimenti nictonastici e agisce a concentrazioni molto molto basse (2 x 10-5 M), causando l’apertura della foglia di notte (nonché un’indicibile rottura di pxxxx per la mimosa). In altre specie nictinastiche, la mimopudina non funziona, anche se somministrata a concentrazioni più alte. La sveglia chimica è quindi specifica per la mimosa. La chiusura delle foglie di notte sarebbe invece provocata da un altro composto: il 5-O-β-D-glucopiranosilgentisato. Per quanto riguarda i movimenti tigmonastici rapidi, invece, il meccanismo sarebbe regolato da tre sostanze (si tratta di tre sali), che inducono la rapida chiusura delle foglie.

Come tutte le specie orientali, la mimosa pudica sembra avere innumerevoli virtù curative (non li tratto qui perché sono davvero tante e pubblicate in innumerevoli lavori). Le ipotesi sono quattro: o tutte le piante orientali sono curative, o gli studiosi orientali sono più bravi a studiare le proprietà curative delle loro piante, o forse siamo noi occidentali i meno capaci e interessati a trovarle, oppure, ancora, siamo scarognati e le nostre piante non sono curative! Altra piccola curiosità: la particolare geometria e la modalità di ripiegamento delle foglie di mimosa pudica, ottimamente plasmate dalla selezione naturale, sono considerate come modello per progettare strutture ingegneristiche efficienti, soprattutto nel campo dell’edilizia e della robotica.

Alla fine della giostra, a cosa servono questi adattamenti della mimosa pudica? Il tigmotropismo potrebbe essere una difesa contro gli insetti erbivori (si attiva con il contatto tra insetto e foglia; le foglie sembrano morte e risultano poco appetibili) o la perdita di nutrienti per dilavamento (anche le gocce di pioggia provocano la chiusura delle foglie), o il disseccamento (e qui entrerebbe in gioco la chiusura causata dalle alte temperature). Altro fatto molto bello che ho notato e che noterete bene nei video con in primo piano il mio dito importuno: il tigmotropismo funziona solo in seguito a colpi secchi e di una certa intensità, come quelli causati da una mandibola di un insetto erbivoro o di una grossa goccia di pioggia, altrimenti le foglie non si chiudono. Inoltre, sollecitando la foglia per più volte, questa si chiude sempre meno, fino quasi a non rispondere. Si tratterebbe quindi di un senso vero e proprio, molto simile al tatto umano, che si attiva solo al raggiungimento di una determinata soglia e provoca assuefazione se lo stimolo tattile esterno persiste. Infine, i cotiledoni, le prime foglioline che appaiono dopo la germinazione del seme, non reagiscono agli stimoli.

Anche se parliamo di piante e non di animali, tra il fight e il flight, la mimosa pudica sceglie il flight, e lo fa anche piuttosto bene ed elegantemente. Niente male per un piccolo e delicato arbusto!

Grazie a loro, ho scritto:

Alexander G. Volkov, Justin C. Foster, Kara D. Baker, Vladislav S. Markin. Mechanical and electrical anisotropy in Mimosa pudica pulvini. Plant Signaling & Behavior (2010) 5:10, 1211-1221.

Christelle Moyen, Janine Bonmort, Gabriel Roblin. Membrane effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in motor cells of Mimosa pudica L. Plant Physiology and Biochemistry 45 (2007) 420-426.

František Baluška, Stefano Mancuso, Dieter Volkmann. Communication in Plants – Neuronal Aspects of Plant Life. 2006 Springer.

H. Toriyama and M.J. Jaffe. Migration of Calcium and Its Role in the Regulation of Seismonasty in the Motor Cell of Mimosa pudica. Plant Physiology (1972) 49, 72-81.

H.S. Patil, Siddharth Vaijapurkar. Study of the Geometry and Folding Pattern of Leaves of Mimosa pudica. Journal of Bionic Engineering (2007) 4: 19-23.

Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger. Plant Physiology, 3rd Ed. 2002 Sinauer Associates.

Michael Wink. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism, Second Edition. 2010 Blackwell Publishing Ltd.

Minoru Ueda, Shosuke Yamamura. The chemistry of leaf movement in Mimosa pudica L. Tetrahedron (1999) 55: 10937-10948.

Nobuyuki Kanzawa, Yoshinori Hoshino, Makiko Chiba, Daisuke Hoshino, Hidetaka Kobayashi, Naomi Kamasawa, Yoshiro Kishi, Masako Osumi, Masazumi Sameshima, Takahide Tsuchiya. Change in the Actin Cytoskeleton during Seismonastic Movement of Mimosa pudica. Plant Cell Physiology (2006) 47(4): 531-539.

Pierrette Fleurat-Lessard, Nathalie Frangne, Masayoshi Maeshima, Raphael Ratajczak, Jean-Louis Bonnemain, Enrico Martinoia. lncreased Expression of Vacuolar Aquaporin and H+-ATPase Related to Motor Cell Function in Mimosa pudica L. Plant Physiology (1997) 114: 827-834.

Randy Wayne. Plant Cell Biology. 2009 Elsevier, Inc.

Robert D. Allen. Mechanism of the Seismonastic Reaction in Mimosa pudica. Plant Physiology (1969) 44, 1101-1107.