Piante in festa

Seppur con un po’ di ritardo, oggi parlo di alcune piante-simbolo di questi giorni di feste.

Il primo è l’agrifoglio (vedi foto sopra). Il suo nome scientifico è Ilex aquifolium e appartiene alla famiglia delle Aquifoliaceae. Nei paesi anglosassoni è comunemente chiamato holly, che è anche un bel nome femminile.

L’agrifoglio è un arbusto sempreverde che può raggiungere le dimensioni di un albero alto anche 10 m. Le foglie sono lucenti e coriacee e hanno aculei pungenti nel margine ondulato che possono però essere assenti negli individui vecchi. Gli aculei servono principalmente come difesa nei confronti di erbivori e proprio per questo sono di solito assenti nelle foglie più alte. Le sue foglie sono usate in erboristeria come rimedio contro le febbri e i reumatismi.

I fiori sono di un grigio perlaceo, profumati; crescono nel periodo aprile-maggio. Il suo frutto è la classica drupa carnosa di colore rosso marcato, molto appetita dagli uccelli ma velenosa per l’uomo. Con i semi, torrefatti e polverizzati, si preparava durante la guerra una bevanda simile al caffé. Il legno è usato per lavori delicati e fini di artigianato. Il terreno adatto per la sua coltivazione necessita di un buon drenaggio; deve essere argilloso, non calcareo. Oggi, questa pianta è annoverata fra quelle delle specie protette ed è quindi proibito raccogliere i suoi rami.

Attorno a questa pianta sempreverde sono nate molte favole e leggende, specialmente nei paesi nordici. Una delle più belle è questa:

C’era una volta un bambino che abitava in una casetta sperduta nel bosco. Tutti i giorni andava in cerca di legna per riscaldare il fuoco al focolare. Un giorno inciampò in una pianticina con le foglie irte di aghi. Cadde a terra e si punse in diverse parti della mano. Il sangue gli usciva copiosamente. Invocò il dio del bosco perché lo soccorresse in questa grande caduta. Ripetè più volte la sua preghiera al dio protettore, ma invano. Gli apparve invece un elfo che subito lo medicò, lo fasciò accuratamente e lo accompagnò alla sua casetta. Passò qualche giorno, il bambino tornò sul luogo dove era caduto. Con gran sorpresa, vide che sull’albero spinoso erano cresciute delle bacche rosse. Si fermò a pensare. All’improvviso gli si parò davanti il re del bosco che gli rivolse le seguenti parole: “Tu hai avuto fiducia in me, mi hai invocato; io non t’ho abbandonato, ho mandato un elfo che ti curasse. Per premiarti di questa grande fiducia in me, ho trasformato le gocce del tuo sangue in bacche rosseggianti. Questa pianta tu la potrai usare per guarirti dai tuoi malanni, ma per gli altri sarà molto dannosa”. Ancora oggi in quel bosco tutti vanno a ricordare quell’avvenimento.

Per avere sempre piu’ soldi, a volte si comportava in modo disonesto e approfittava della ingenuità di alcune persone. Ma tanto a lui non importava, perche’ non andava mai oltre le apparenze. Non voleva conoscere quelli con i quali faceva affari. Non gli interessavano le loro storie e i loro problemi. E per questo motivo nessuno gli voleva bene.

Una notte di dicembre, ormai vicino a Natale, il vecchio mercante non riusciva a dormire e dopo aver fatto i conti dei guadagni, decise di uscire a fare una passeggiata. Cominciò a sentire delle voci e delle risate, urla gioiose di bambini e canti. Pensò che di notte era strano sentire tanto chiasso in paese. Si incuriosì perché non aveva ancora incontrato nessuno, nonostante voci e rumori sembrassero molto vicini.

A un certo punto cominciò a sentire qualcuno che pronunciava il suo nome, chiedeva aiuto e lo chiamava “fratello”. L’uomo non aveva fratelli o sorelle e si stupì. Per tutta la notte, ascoltò le voci che raccontavano storie tristi e allegre, vicende familiari e d’amore. Venne a sapere che alcuni vicini erano molto poveri e che sfamavano a fatica i figli; che altre persone soffrivano la solitudine oppure che non avevano mai dimenticato un amore di gioventù.

Pentito per non aver mai capito che cosa si nascondeva dietro alle persone che vedeva tutti i giorni, l’uomo cominciò a piangere.

Pianse cosi’ tanto che le sue lacrime si sparsero sul cespuglio al quale si era appoggiato. E le lacrime non sparirono al mattino, ma continuarono a splendere come perle.

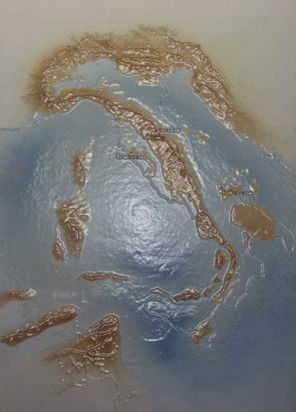

L’uomo è sempre stato incuriosito dai misteriosi mazzi verdeggianti, quasi sospesi sulle piante, ricchissimi di bacche perlacee in un periodo nel quale la natura non produce frutto alcuno. La pianta “che cresce senza toccare mai terra”, un po’ come il Barone Rampante di Calvino, è benaugurante ancora oggi: come da tradizione, nella notte di San Silvestro ci si scambia saluti, baci, auguri sotto il ramo di vischio (che non deve mai toccare per terra per non perdere i suoi magici poteri) in genere appeso sulla porta di casa, appunto là, come spiegava Plinio, tra cielo e terra.

Altre due piante simbolo del Natale e dell’inizio di anno sono l’elleboro (o “rosa di Natale“) e il più conosciuto pungitopo.

L’elleboro (Helleborus niger) (vedi foto sopra) , della famiglia delle Ranuncolacee, è anche chiamata rosa delle nevi o rosa d’inverno. In Inghilterra è considerata il fiore natalizio per eccellenza.

La leggenda narra che durante l’offerta di doni al Bambino Gesù, una pastorella vagasse in cerca di un dono da offrire, ma l’inverno era stato freddo e la povera pastorella non riuscì a trovare neanche un fiore da offrire. Mentre si disperava, vide passare un angelo che intenerito dalle sue lacrime si fermò, spolverò un po’ di neve davanti a lei e apparvero delle candide rose, che la ragazza raccolse e portò in dono al Bambinello.

L’elleboro è una pianta erbacea perenne rizomatosa, alta circa 30 cm; presente allo stato spontaneo nei boschi ombrosi calcarei, è diffusa come pianta da giardino a fioritura invernale. È costituita da foglie picciolate basali che permangono fino a dicembre. In questo periodo e fino a marzo circa, compaiono i fiori, grandi (diametro di 6-8 cm), di colore variabile dal bianco al rosa o al rosso vinoso. A fine marzo, alla scomparsa dei fiori e delle foglie vecchie, appaiono le nuove foglie che danno origine nel periodo estivo-autunnale a piccoli cespugli. Per il contenuto in composti cardioattivi (elleborina ed elleborigenina) la cui azione danneggia il cuore, questa pianta è ritenuta molto tossica sia per gli uomini che per gli animali.

Le bacche rosse sono il simbolo del Natale, il simbolo della luce e del buon auspicio, una promessa di abbondanza e fecondità per il nuovo anno che comincia. Secondo la leggenda, le foglie spinose rievocano le spine della corona di Cristo e le bacche il rosso del suo sangue. Il nome “pungitopo” deriva dall’usanza contadina di proteggere dai topi con mazzetti di questa pianta, i salumi e i formaggi messi a stagionare.

Diffuso in tutta Italia, è un cespuglio molto ramificato con fusti finemente solcati, può formare il sottobosco di foreste mediterranee. Ha delle strutture, che pur simili a foglie, sono fusti appiattiti (cladodi) che hanno sviluppato funzioni simili a quelli delle foglie, essendo anch’essi fotosintetici. I fiori maschili e femminili si trovano su rami diversi portati al centro dei cladodi. Il frutto è una bacca globosa, rosso brillante, contenente uno o due semi. I giovani germogli possono essere mangiati, avendo sapore simile a quello dell’asparago.

Le radici del pungitopo vengono raccolte tra settembre e novembre, il rizoma viene pulito ed essiccato al sole. La radice e il rizoma del pungitopo contengono saponine steroidi, dall’azione vasocostrittrice e antinfiammatoria, e rutina, che ha azione protettiva dei capillari. Il rizoma è proteico e diuretico. Il pungitopo è commestibile e con esso si possono preparare ottime frittate (vedi qui).

La leggenda narra che la croce di Gesù fosse fatta di ginepro (Juniperus communis). Una credenza popolare vuole che Maria trovasse rifugio proprio tra i rami di questa pianta. Il ginepro era considerato magica, perché si pensava tenesse lontano i serpenti e curasse dal loro morso. Nella tradizione cristiana, questa sua qualità venne interpretata come purificazione dai peccati.

Fino ai primi anni del Novecento nelle campagne dell’Italia centrale vigeva l’abitudine di bruciare un ramo di ginepro la sera di Natale, di S. Silvestro e dell’Epifania. Il suo carbone veniva poi impiegato durante l’anno in tanti rimedi magici. Sempre nella notte di Natale, rami di ginepro venivano appesi sulla porta delle stalle per proteggere gli animali dai malefici. Mentre fino al secolo scorso molti norvegesi la vigilia di Natale ornavano la casa con rami di ginepro, spargendone anche sul pavimento.

Il ginepro è una conifera con habitus di arbusto legnoso o basso alberello (5 m), con fusto contorto dal portamento talvolta strisciante e corteccia ruvida e rossastra. Le foglie aghiformi, appuntite, verticillate a 3 sono solcate da una linea chiara nella pagina superiore. I fiori, dioici, giallastri quelli maschili e verdastri quelli femminili, sono disposti in prossimità della’ascella fogliare e compaiono in primavera. I frutti, detti coccole, sono piccole bacche sferiche di colore verde, nero-bluastre a maturazione.

La più importante proprietà del ginepro è quella di aumentare la diuresi; questa attività, utile ai reumatici, agli artritici e ai gottosi, è stata studiata e confermata da autori moderni e dipende principalmente dalla presenza, nella droga, di un olio essenziale. Questo è inoltre un disinfettante delle vie urinarie e respiratorie, è un valido stimolante della digestione, un antifermentativo intestinale, un espettorante e un sedativo della tosse. Le foglie e il legno di ginepro hanno, per uso esterno, le stesse proprietà delle bacche. Dal ginepro, infine, si produce anche il gin.

Simbolo della terra, la melagrana è un frutto rappresenta la rigenerazione della natura. Gesù viene spesso dipinto con una melagrana in mano, che in questo caso acquista il significato simbolico di rinascita, resurrezione.

Il melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae. E’ una pianta antichissima che proviene dalle regioni del sud-ovest asiatico, è diffusa e coltivata sia in Italia che in Spagna, nelle zone dove il clima è più caldo. È di crescita piuttosto lenta e modesta, infatti, non raggiunge altezze superiori ai 5-7 metri. Il frutto è una bacca carnosa, denominata balausta, con buccia spessa, e all’interno contiene molti semi carnosi, di forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e ricchissimi di polifenoli complessi e tannini a potente azione antiossidante.

E’ tradizione delle festività natalizie addobbare la tavola con cesti colmi di arance. L’arancia, il frutto dell’inverno per antonomasia, porta con sé il calore del sole e rappresenta il Natale a tavola per la speranza e lo splendore.

L’arancio (Citrus aurantium) è un alberello alto 5 m dal portamento talvolta arbustivo; ha foglie persistenti di colore verde intenso, coriacee, ovali, con margine intero o finemente dentato. I fiori di colore bianco, piacevolmente profumati (zagare), sono grandi. Il frutto è un esperidio di grandi dimensioni di forma sferica o ovoidale con scorza verde da giovane e di un bel colore aranciato a piena maturità.